إنشائيّة المدينة وتحوّلاتها

بين الفضاء الذهني والمكان التّاريخي([1])

ما تزال “المدينة” تلقي بضفافها على مجال الإبداع الفنّي، على الأقلّ من جهة أنّها اليوم عنوان بارز لاستعادة الهويّة على إثر الوعي بحالة التيه ما بين مراكز القوى المحرّكة للمشروع العولمي. وسواء تعلّق الأمر بفنّ اللّوحة أو بأشكال الفن المعاصر أو بالسّينما والدّراما التّلفزيّة، فإنّ من أوكد الأسئلة ما يتعلّق بكيفيّة استحضار “موضوع” المدينة في الفنّ ومقاربته بما يستوفي شرط الحريّة في تطلّعات الفنّانين من وراء العمل الفنّي وما يضمن للمدينة حضوراً ملائماً في معترك الرّاهن. فهل نبني علاقتنا الإبداعيّة بالمدينة على مجموعة تمثلات مرئيّة أم على بنية وعي وشبكة من المفاهيم والعلاقات الإنشائيّة المتعاقبة والمتواصلة؟

في الاحتمال الأوّل، تبدو المدينة تصويرة “جميلة” قابلة للتّسويق السّياحي، فيما تبدو في الاحتمال الثاني بنية وعي عاقلة. جميلة؛ من جهة أنّها إثارة لإحساسيّة نوستالجيّة متثائبة يمكن ترجمتها تصويريّاً. وعاقلة؛ من جهة أنّها كتاب مفتوح يستدعي تحويله إلى قراءة ذوقيّة حميمة وصيرورة إبداعيّة في التّاريخ الإنشائيّ، إذ تنطلق من فعل الإدراك إلّا أنّ نتائجها تتحقق في لحظة المَفهَمة، وهي لحظة معرفيّة تُراكم معطياتها حول ما تعاشره من صور في شكل بنية وعي[2]. إذ الفرق بين اللّحظتين هو بين العرضي والهيكلي؛ أي بين أن ننظر إلى الأشياء (التّصوّر الشيئي للمدينة بوصفها مجموعة أغراض “جميلة”)، وبين أن ننظر إلى بنية العلاقات والنّظام الذي تحتمله ويسند بنية الإثارة (الأكسيولوجي، المعرفي، السّوسيولوجي، الإيطيقي)، ومن ذلك علاقات الانسجام والـتآلف أو “الألفة الجامعة” بتعبير الماوردي[3].

وإلى هذا الحدّ، يكون أملنا من هذا المبحث المراهنة على المدينة بوصفها ظاهرة سيستميّة، تتجدّد وتتكيّف وتقبل التّوسّع، سواء في الزّمن الإنشائي (ورشة الفنان) أو في الزّمن التّاريخي (المعترك الإجماعي الحيّ)[4]. ولكنّ الإحراج الأوّل الذي لا مندوحة عن المرور به هو كيف يمكن النفاذ إلى هذا الأفق الثاني (إبداعيّة المدينة بوصفها بنية وعي شامل) انطلاقاً من الأوّل (التّمثلات المرئيّة والسّطح التّصويري)؟ أي كيف إذا تعلّق الأمر بالموضوع الفنّي أن ننفذ إلى ما بعد المرئي وما بعد المكاني (méta) انطلاقاً من المرئي نفسه، وإلى نمط الظهور في الفضاء (aître)[5]، انطلاقاً ممّا به أظهرُ (par)، حتى لا تبقى بنية المدينة مجرّد وِهام أو دلالة لسانيّة ضاعت دوالها في زحمة القراءات والأشعار والحَكايا؟ إذ من مخاطر الإحراج أن تتحوّل المقاربة إلى رصد تجلّيات المدينة في النّموذج اللّساني وغضّ النظر عن الملمح المرئي أو الماهيّة البصريّة[6]. فإذا ما رمنا مقاربة عضويّة تحتكم إلى منظومة العلاقات المتناسلة من بعضها بعضاً، فإنّ مدخلنا لا يستقيم للتّناول دون الاحتكام إلى الكون السّيميولوجي للمعطى البصري بوصفه إنشاءً بصريّاً.

على أنّه، في عُرف البنيويّة، لا قيمة لهذا الإنشاء البصري دون أن يقع اعتباره نظاماً رمزيّاً مغلقاً أو شبه مغلق. وفي هذا المستوى، نحن لا نرى إلّا إلى ما نفكّر فيه رمزيّاً على نحوٍ جاهز، وليس إلى ما يمكن أن يحيلنا إلى المعترك الإبداعي الحيّ الذي منه تتشكّل الرّموز. وإذا كان العقل، في هذه الحالة، هو ما يرى، فإنّ العين لا تفكّر. ومن ثمّة، لا خير في مدينة خشبيّة تحوّلت إلى صناعة متحفيّة أو هيكل منسيّ في سوق الأثاث القديم. فهل نتطرّق إلى المدينة التي “نسكنها” وقد انخرطت في منظومة استهلاكيّة عولميّة هدّدت فيها حميميّتها، أم نتطرّق إلى المدينة التي “تسكننا” بوصفها بنية وعي؟ مثل هذا السّؤال كفيل بنقلنا من المقاربة البنيويّة نحو الإفادة من مقاربة فينومينولوجيّة، على نحوٍ ما، عسى أن نتدبّر من خلالها موقعاً ملائماً للذّات أمام موضوعها المديني أملاً في مباحثة “المدينة” من داخل علاقة الفنّ بمشروع السّكن. هل نحن في المدينة أم المدينة فينا؟

I – المدينة بين فضاء ومكان:

لا ريب، عادة ما يكون الفضاء في الأفق الأوّل (أن نكون في المدينة)، كما في تاريخ الفنّ، “محايثاً للعالم تتناظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال”. وكما أثبتت الأنثروبولوجيا عند دراستها لوعي الأفراد وسلوكاتهم أنّ الفضاء يخترقنا، يخترق أجسادنا، بنية مدركاتنا ووجداننا وانفعالاتنا ومعارفنا. بينما يصبح الفضاء في الأفق الثاني (المدينة فينا) مسألة إدراكيّة من طبيعة فينومينولوجيّة تلقي بضفافها على مسألة الإدراك وبنية الوعي[7]…، حيث يكون الفضاء، كما في الفضاء التّصويري، نفاذاً إلى الذات/ الأنا (accès à soi même) مثلما هو بالقدر نفسه نفاذ إلى العالم/ المدينة. وفي هذا المستوى، لا نتحدّث عن فضاء يخترقني، ولا عن فضاء أوتونوميّ يكتفي بذاته، بل عن فضاء هو ابن “الأنا-أرى” أي ابن العالم ضمن تجربة معيشة وبنية وعي[8]. فهو الفضاء الذي يُفضي بحسب متّجه ما (visée). فلا وجود لفضاء دون أن يفضي إلى شيء آخر (transitif). وعندما يفضي الفضاء فهو، كما في اللّغة، يفضو أي يخلّف فضواً. لكنّ هذا الفضو ليس فراغاً أو فجوة أو خلاءً، إنّه مَلاء إشكاليّ ذو قيمة وهو حلقة في مسار الزّمن. فالزّمن “ليس إلّا صوراً منضّدة وتوفيقيّة مكانيّة كما في السّينما”. ونحن ها هنا بإزاء فضاء إنشائيّ متـزمّـن بفعل الحركة (بالمفهوم الأرسطي).

ومثلما أنّ الفضاء إدراك وإحساس فهو أيضاً حقيقة معقولة وتذهين، وبما هو في علاقة بالحركة والزّمن فهو يفضي إلى ما بخارجه. هل الفضاء تجريد للمكان؟ هل المكان تجسيد للفضاء؟ كيف يفضي الفضاء إلى المكان؟ وما مردّ الالتباس بينهما؟

في المنظور الفيزيائي لا يختلف الفضاء عن المكان. إذ هو، في الموسوعة البريطانيّة، “مجال ثلاثيّ الأبعاد يتّسع لأجسام ووقائع تتخذ لها منه موضعاً وتتّخذ فيه اتّجاهاً نسبيّاً”[9]. فهو ما تشغله المادّة، توجد فيه الأغراض وتجري فيه الأحداث، بحسب التّصوّر النّيوتوني على سبيل المثال.

أمّا في الفنّ، فإنّ التّوترات الإشكاليّة ما بين الفضاء والمكان تتسع وتتقلّص بحسب زوايا الرّؤية الفنيّة ومنزلتها في تاريخ الفن. فنحن، من خارج إبستمولوجيا الامتداد، وبالقدر نفسه، من خارج المكان الطّبيعي أيضاً، نتحدّث عن اللّا-مكان (ou-topos) في الرّؤى الطوباويّة والعجائبيّة، كما في تجارب الفنّ الفِطري (لوحات أحمد الحجري من تونس على سبيل المثال). كما نتطرّق إلى المكان بوصفه ذاكرة ثقافيّة وتراث روحيّ تُطرح من خلاله مسألة الهويّة (محمّد راسم من الجزائر، علي بن سالم من تونس…)، مثلما يمكن أن نتحدّث عن الطبيعة التّخييليّة للمكان الفنّي (مع عادل مقديش وعبد المجيد البكري من تونس ومحمّد النّبيلي من المغرب…)، ونتحدّث عن المكان بوصفه موقعاً معيشاً يستقبل تدخّلات المبدعين (تجارب فنّ الموقع و”دريم سيتي”…). وقد وقع استيعاب المدينة لمختلف هذه الرّؤى بفضل المرونة التي تحتملها في طرق التّمثل والمعاشرة. ولكنّ المكان بقدر انخراطه في لعبة الإنشاء الفنّي، بقدر ما يفرض نفسه ذهنيّاً وتقنيّاً من داخل تصوّر الفضاء التّصويري، إذ الفضاء “ظاهرة إخراجيّة للمكان”[10]، حيث يصبح اصطناعاً ونتاجاً ذهنيّاً واعياً. فهو مقوّم بنائيّ، وهو حدث وأكثر من مجرّد إطار للاُحداث والأجسام. إنّه في الأدب الرّوائي والسّنيَرة السّينمائيّة والدّراميّة ما به يتحدّد مسار الشخصيّات ويساهم في إجلاء وضعها الاجتماعي، وانتمائها الفكري والإيديولوجي، وهو أكثر من وعاء للأحداث من جهة أنّه يساهم في تفريع الأحداث بين طيّاته وتنمية محورها العام بين عناصره[11].

وقد يبدو الأمر واضحاً بالنسبة إلى فنون التّصميم المعماري، حيث لا معنى للفضاء الذهني دون تحويله إلى مرفق وظيفي يصبح بمقتضاه مكاناً يقبل التّكيّف المتبادل بينه وبين الشخصيّة. قل لي كيف تختار فضاءاتك الوظيفيّة التي تحيا فيها، أقل لك من تكون وإلى أيّ عصر تنتمي. وليست سيميولوجيا الفضاء المعيش سوى مقاربة في تفسير التّكيّف السّلوكي المتبادل بين الشخصيّة والمكان. وفي هذا السّياق ظهرت أساليب التّحديث الاستعماري النّاعم في بعض المدن التّونسيّة والمغاربيّة الكبرى منذ أواخر القرن التاسع عشر وطيلة النّصف الأوّل من القرن العشرين، عندما وقع البحث عن طرق توسعة مركز الثقل الاجتماعي خارج أسوار المدينة القديمة بالإفادة من الأسوب الجديد (Art Nouveau) وفن الدّيكو (Art Déco) والأسلوب الحديث (Style Moderne). وسواء استفادت هذه الإنشاءات من سيميولوجيّة العلامة المعماريّة بالمدن الأصليّة، فوظفت بعض القباب والمآذن والأقواس والأرابسك، أو كانت فرضاً لنمط جديد في العيش…، فقد كان من دور الأمكنة الجديدة أن تفضي إلى نتائج ملحوظة في التّكيّف المتبادل بين الوافد والمحلّي تسهيلاً لعمليّات التّوطين والإسكان.

أمّا في الفنون التّشكيليّة، فتبدو مسألة الفضاء مشوبة بالغموض. إذ الفضاء مرتجّ ومتحوّل، متحرّك ومتزمّن وهو هلاميّ غير محدود، وقد يفيض عن الرّسم والحدّ والإطار، إلّا أنّه يبقى قابلاً للتّفسير الإدراكي في كلتا المقاربتين الإنشائيّة والفينومينولوجيّة. ومن جهة أنّه مشحون بذاكرة الأمكنة، كثيراً ما يُفضي الفضاء إلى المكان بل ويمثل طريقاً مختصرة له. حتّى أنّه يمكن القول إنّ الفضاء التّصويري في السّواد الأعظم من التّجارب العربيّة ليس سوى إحالة مختصرة إلى المكان (peindre l’espace/ raccourcir le lieu). وقد تعسّف الفنّان على الفضاء عندما اتّجه إلى تحقيق المعادلة المأمولة بين الفضاء والمكان في المشهد السّردي البصري، على وجه الخصوص. فقد وقعت مقاومة الفضاء، ممارسة وتأويلاً، بقدر مقاومة الرّسامين والمصوّرين لنزوع اللّغة التّشكيليّة (مسار تكوّن العلامة التّصويريّة) نحو الاستقلاليّة لفرض كلاكل العلامة السّرديّة (مسار تأكيد العلامة الأيقونيّة والمرجعيّة). وهو ما فسح المجال لنوع من القراءات المكانيّة التي قدّمها بعض الكتّاب مثل توفيق بكّار، على أهمّيتها الأدبيّة، أو التفاسير الآليّة التي شرح بها البعض الآخر علاقة الفنّانين بمدنهم الأصليّة، مثل ريكاردو أفريني حول نجيب بالخوجة، أو بول غيبار حول علي بن سالم. ومثل هذه المتون تُرجع عبقريّة الفضاء التّصويري إلى عبقريّة المكان و”سحر الأمكنة” بين ربوع المدينة (باب الجديد لدى بالخوجة، سيدي بوسعيد والحمّامات لدى بن سالم، تونس، غرداية، باب الدّيوان بصفاقس لدى السّهيلي).

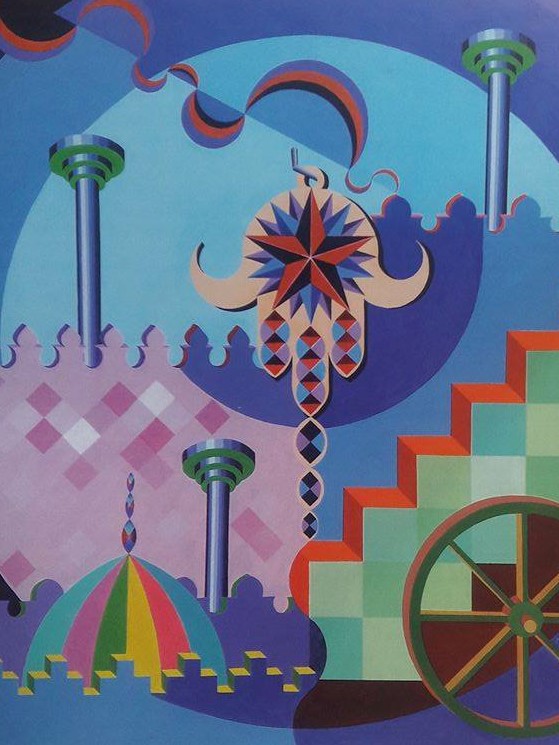

وهكذا، تحت وطأة القراءات الآليّة والاستشراقيّة الفجّة، يتّجه الفضاء إلى الانتفاء في المكان كملاذ أخير له. إذ لدى عديد من الجماعات الفنيّة ليس للفضاء من قيمة سوى أنّه يحيل على ما هو خارج اللّوحة، ذاكرة المدينة، شعريّة الأمكنة وحنينها، كمرجعيّة قصوى. وفي ظلّ هذا الوضع، يقع ارتهان الفضاء التّصويري بسلطة النّموذج الذوقي الذي يرى في السّرديّة الماضويّة جوهره الأوحد، فيما باتت اللّوحة الفنيّة إحياءً للذاكرة الجمعيّة، ذاكرة الطفولة والذاكرة الفطريّة…، وعودة بالمدرك إلى القرار المكين، الرّحم التّاريخي. ومن خلال نافذة اللّوحة، يعود أبناء المدينة من جديد إلى “سحر الأمكنة” إشباعاً لحنين إلى الماضي السّعيد (الحلفاوين، سيدي محرز، سيدي بوسعيد، باب سويقة، باب الدّيوان، باب الجديد…صورة 1). إنّهم لا يرون اللّوحة لوحة بل يتحسّسون فيها عبق الأمكنة ويتحسّرون لبُعد المسافة التي فصلتهم عنها في الزّمان والمكان…، وقد يلعبون من خلالها دور السّائح المتلهّف وراء العجيب والغريب (صورة 2).

(صورة 1- “باب سويقة”، أحمد الرّصايصي، تونس، زيتيّة على قماش، 2017، مجموعة خاصّة)

II – المدينة أنا (مشروع سَكن وكيفيّة في الوجود):

إذا كان الفضاء في الهندسة مذهِّناً، مجرِّداً، من طبيعة أكسيوميّة، فهو في الفنّ مُدرَكاً ماديّاً من طبيعة إنشائيّة حيّة. كما أنّ كلّ الصّيغ التّعبيريّة التي يصطبغ بها المكان في اللّوحة الفنيّة ناتجة عن علاقته بالفضاء. فهو بالفضاء يرتجّ وينبض ويتألّم. إنّه يتأنسن داخل اللّوحة. فمثلما أنّه يفضي إلى مجال الذات، في الإدراك، فهو يمثل طريقاً إلى المكان/ الحيّز. وقد ارتبط المكان المديني بأبعاد قدسيّة وعقائديّة ونفسيّة ووطنيّة تطرح إشكاليّة الانتماء إلى الأرض، الوطن، المدينة، وله بُعد حضاريّ، يتّسع ويضيق بحسب الآفاق التأويليّة التي يهديها إلينا المكان وقد استحال إلى فضاء تصويريّ متخيّل منتجاً للهُوام قائماً على الافتراض والإنشاء الحرّ. ولئن أفضى “الفضاء”، بما هو لازمة إدراكيّة لنا، إلى “المكان” بما هو تجسيد، وأفضى المكان إلى “فضاء تصويريّ إيهاميّ”… فكيف للوهم الجميل أن يشكّل عالماً نسكنه؟ كيف له أن يحتضن ويشكّل “عمران الخليقة” بلغة ابن خلدون؟

هكذا يتأسّس موضوع المدينة في الفنّ على التّوترات الإشكاليّة ما بين تصوّرات الفضاء والمكان، حيث يعيش الفنّانون بينها أزمة تجاذب (tiraillement). فهم أوّلاً، إمّا أن يكونوا حرّاساً للمدينة/ المكان، كما في المعنى العسكري للكلمة (lieu-tenant)، فيما المدينة قوّة جاذبة، وإمّا أن يكونوا، ثانياً، صانعين لصورة المدينة تشكيليّاً، حيث المدينة قوّة مُولّدة لإحساسيّة الصّورة وللمعنى، وإمّا أن يكونوا، ثالثاً، مخترعين لماهيّة المدينة من داخل المسار الإبداعي، وهي حالة المدينة الدّافعة، إذ أنّ من قوّة أيّ تراث عظيم أن يدفعك إلى تجاوزه دون نسيانه ويحثك على مواصلة نسغ الحياة فيه واستعادة لحظة إنشائه لمواصلة مساره إبداعيّاً في الزّمن الإنشائيّ الحيّ.

1 – قوّة جاذبة:

تكون المدينة، في هذا الأفق، قوّة جاذبة إلى الفيتيش الرّمزي للمكان، ومن ثمّة يتوقّف الزّمن داخل أسوار المدينة وورشات الرّسّامين وتتحرّك المطابع لاستنساخ صوَرٍ للمكان في ماثولِيَّتِه وتصوّره السّتاتيكي (الرّسّامون المعمّرون[12] ومن خطا خطوهم)، حيث المدينة تصويرة سياحيّة ليست على ذمّة سكّانها بل هي ملك للآخر-الزّائر (السّائح، المستشرق، وهو موطن جماليّة سرديّة متثائبة ورّطت داخلها جماعة الفنّ السّاذج باسم الأصالة. إذ العروج إلى مدينة “الأصالة” أصبح بمثابة تطهير (catharsis). وهو ما جذب عدداً من الرّسّامين من أجل الانخراط في “صناعة” هذا الحنين التّطهيري (ممدوح قشلان من سورية، أحمد الرّصايصي ومحرزيّة الغضاب من تونس، محمّد المرابط من المغرب، (صورة1 و2).

(صورة 2- “دمشق القديمة”، ممدوح قشلان، سورية، زيتيّة على قماش، 1996، مجموعة اليونيسيف، الأمم المتّحدة)

2 – قوّة مولّدة:

أن تكون قوّة مولّدة للفضاء التّصويري، هو أن تكون محوراً لجماليّة التّحويل والتّأويل. وفي هذه الحالة، يكون المسار الإنشائي إنتاجاً للماهيّة التشكيليّة للمدينة (محمود السّهيلي وبديع شوشان وعبد اللّطيف الحشيشة، من تونس، عمّار علالوش من الجزائر). لكنّ المدينة-اللّوحة، ها هنا، ما تزال ترتجّ بين فضاء ومكان، وغالباً ما تفرض بنية المعمار نفسها على بنية الفضاء التّصويري فتعمل على توجيهه، إذ الجهد الإنشائي نحو العلامة التّشكيليّة يبقى في هذه النّماذج مرتهناً بالعلامة الأيقونيّة والمرور التصويري بين أزقة المدينة وسِباطها وأقواسها، قبابها وشرفاتها… وهذا توفيق بكّار يقول عن محمود السّهيلي: إنّه “رسّام أمكنة”، فيما رأى ميشال فوكو أنّ لوحة السّهيلي هي “التّجريد عائد إلى التّجسيد”[13]، وهو معنى ما قصدناه عندما يفضي الفضاء إلى مكان (صورة 3).

(صورة 3- “باب الدّيوان”، محمود السّهيلي، زيتيّة على قماش، 1985، مجموعة خاصّة)

3- قوّة دافعة:

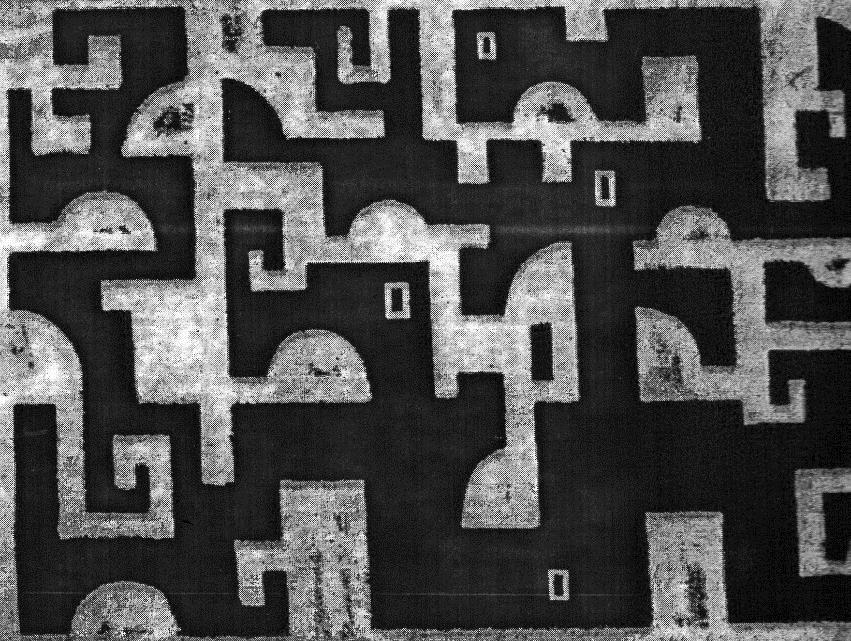

على أنّ المدينة، بقدر ما هي قدرة استيعابيّة للإبداعيّة، بقدر ما هي أيضاً رحم ملائم لتشكيل الرّؤى الفنيّة وإعادة إنشاء صورتها إبداعيّاً على نحو متجدّد وفق ممكنات اللّغة التشكيليّة. وفي هذا الأفق الثالث، تكون المدينة قوّة دافعة إلى إعادة عمليّة اختراعها تشكيليّاً ضمن فكر تشكيليّ صرف. فهي تقبل التّعدّد من جهة أنّنا نتحدّث عن مدينة نجيب بالخوجة من تونس، أو عن مدينة محمّد المليحي من المغرب، مدينتي ومدينتك أنت بالذات (صورة 4). فقد عمل بالخوجة على اكتشاف المدينة من جديد من داخل مباحثته للعلامات التشكيليّة (صورة 5) واختراعه لممكنات تجاورها وتراكبها وعلاقات القوّة بينها (rapports de force)، وهو القائل سنة 2001: “أنا لا أرسم مدينة عربيّة، أنا أرسم لوحات زيتيّة” (صورة 6). إنّه إنشاء مستمرّ للمدينة داخل مفهوم الاستقلاليّة الجماليّة للوحة (autonomie)، من جهة، وتحويل قيم الوحدة والتّناسج والتّآلف (بنية العقل القيميّ…) إلى مفاعلات تشكيليّة ومقوّمات لبناء الفضاء الفنّي ومن ذلك نذكر كلّاً من الإيقاع والحركة والتّأليف، من جهة أخرى[14]. إنّ الفضاء في هذا الأفق ليس ستاتيكيّاً، بل هو متحرّك وذو متّجه يفضي إلى ما تنزع إليه الأشكال في العمليّة الإدراكيّة. وهي مسألة رئيسة في فينومينولوجيا الإدراك، تلتقي مع النّظريّة الجشطلتيّة (علم نفس الشكل) والأبحاث المخصوصة لدى رودولف أرنهايم في الفكر البصري[15].

(صورة 4- “دون عنوان”، محمّد المليحي، المغرب، أكريليك على قماش، 2014)

وهكذا، “يتسنّى لبنية المدينة أن تمرّ بطرق متعدّدة ولا نهائيّة في مسار التّشكيل الفنّي. فهي نسق مفتوح على زمنيّة التّشكيل بمستويات هذا التّزمين الحسّيّة والانفعاليّة والذّهنيّة…إنّ المدينة تولد وتتطوّر وليست قبراً لنسق الإبداع أو متحفاً لتاريخ الثقافة العربيّة الإسلاميّة، كما يروق لبعض القراءات الاستشراقيّة والاستغرابيّة والسّياحيّة[16]. تلك القراءات التي عملت على تنشيط التّمثل الأيقوني في مقاربة الأثر، وحكمت على الإبداع التّشكيلي لدى العديد من الفنّانين العرب بأن يلتزم بمستوى مرجعيّاته التّراثيّة دون تفعيلها أو تزمينها تشكيليّاً، فكانت النتيجة أن أصبحت الأعمال الفنيّة عبارة عن أيقونات رمزيّة مزدحمة… في الوقت الذي شهد فيه الفنّ في الغرب من التّجاوز والنّفي الجدلي أشواطاً متعدّدة”[17].

(صورة 5- “عمارة تلقائيّة”، نجيب بالخوجة، زيتيّة على قماش، 1966، مجموعة الدّولة التونسيّة)

وفي مثل هذا التّجاذب الثلاثي، حيث يتموقع الفنّانون، يتّسع المدى الإبداعي ويطول مسار الإنشاء بحسب قدرة المدينة على تنشيط معركة تحرير الشكل، أي مدى مقاومة العلامة الأيقونيّة التي تتمظهر من خلالها رمزيّة المكان وبحسب قدرة الفنّانين على إنشاء قواميس خاصّة لمنظومة العلامات التشكيليّة داخل بنية الوعي الخلّاق في مقاربته لـالفضاء الفنّي. فهم إمّا أن يكتفوا بمشروع “الإسكان” الذي برمجه ماركيتينغ “الأصالة” بدعم من السّياسات الوطنيّة، الثقافيّة والتسويقيّة، فيلوذون إلى فيتيش المكان ويتشرنقون داخله أملاً في التّموقع داخل “ثقافة” الذائقة التّذكاريّة، تلك التي تفضي إلى منطق السّوق، وهو ما يفسّر حظوة العديد من تجارب جماعة مدرسة تونس لفنّ الرّسم بعد سنة 1956على نحو خاص، حيث المكان يبتلع الفضاء، وكذلك المنعرج الذي حققته السّينما التونسيّة منذ سنة 1985، حيث أصبحت المدينة خلفيّة مشهديّة وواجهة سيميولوجيّة لموجة من الأفلام المدعّمة من الدّولة أو من مؤسّسة “سينما الجنوب” الفرنسيّة (“ريح السّدّ” للنوري بوزيد، “عصفور السّطح” لفريد بوغدير، “حمّام الرّميمي”، و”يا سلطان المدينة”، للمنصف ذويب…). وإمّا أن يجنح الفنّانون إلى تصريف المدينة إبداعيّاً داخل بنية وعي خاص، وهو جهد يخوضونه بدرجات. فالفضاء، ها هنا، ليس الامتداد الهندسي بالمعنى الدّيكارتي (l’étendue) وليس المكان التّذكاري، بل هو كيفيّة (qualité) في النظر والفعل والوجود، مثلما هو على المستوى البصري كيفيّة لونيّة وضوئيّة[18].

(صورة 6- “أضواء” (مقطع)، نجيب بالخوجة، زيتيّة على قماش، 1996، متحف الفنّ العربي الحديث بالدّوحة)

وفي هذا المستوى المتقدّم، يكون الفضاء وحدة متماسكة، إذ “الوجود غير خاضع للتّـشـتّت” بتعبير باشلار[19]في جماليّات المكان. ويلتقي الفضاء، من حيث هو كليّة، ومن حيث هو إنشائيّة كيفيّة، مع الحدوسات الحسّيّة والحيّة للرّؤية الفنيّة المباشرة المتّجهة إلى العالم المعيش. ومثل هذا التّطابق هو من طبيعة تمثليّة على أساس الكلّيّة الشاملة لبنية الوعي البصري ومتّجهاته، وليس على أساس امتثال مسبق وجاهز لمرجعيّة واقعيّة في العالم الخارجي أو المدينة تحديداً[20]. وهكذا، ينجح الفنّانون في تحويل لعبة الإنشاء إلى مشروع “سَكن” ملائم لأوتونوميا الذات في علاقتها بالعالم المرئي…، سكن خاص (l’habiter) يختلف عن مجرّد إيواء أو إقامة se) loger)، أي أن “نسكن ما هو مخصوص في الإنساني” على نحو ما تلمّح به عبارة هايدغر[21]. كأنّنا باللّوحة لم تعد تستعرض غير قصّة تكوّنها التشكيلي وما تكابده الأنا المبدعة وهي تنسج كيانها الإنسانيّ في الفضاء الفنّي خطّاً خطّاً، لمسةً لمسةً، باتجاه أن تكون اللّوحة انكشافاً متدرّجاً لأنطولوجيّة الذات ما بين الخطوط واللّمسات، وترحالاً داخل المناطق المهجورة في قاع الرّؤية، وفتحاً من فتوح عالم آخر تصنعه الذات، في الوقت نفسه الذي تسترجع فيه ذاتيّتها المسلوبة وتقدّمها على نحو آخر. إذ الذات تنكشف وتنمو بين ما ترسم، كما تسكن داخل ما تبني. والفعل مستمرّ.

مصادر ومراجع

– باشلار (غاستون): جماليّات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنشر والتّوزيع، بيروت، ط 6، 2006، ص 24.

– الماوردي: أدب الدّنيا والدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1978.

– الماوردي: تسهيل النّظر، دار العلوم العربيّة، بيروت 1987.

– نظريّة المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيّين الرّوس)، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربيّة للناشرين، 1982.

– شولز (روبرت): البنيويّة في الأدب، ترجمة حنّا عبّود، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 1977.

– ناظم صالح (عصام): وسائل توظيف الفضاء في اللّوحة التشكيليّة، مفهوم الفضاء التّصويري، مجلّة كليّة الآداب، العراق، عدد 95.

– فنون، مجلّة، وزارة الثقافة، تونس، عدد خاص، أوت 1987، ص4. وقد أعيد نشر مقتطفات منه بالعدد 10، مارس 2014، ضمن إضاءات من ذاكرة المجلّة.

– قويعة (خليل): عمارة الرّؤية في مدينة الرّسّام نجيب بالخوجة (محاولة في رصد تكوينيّة الشكل الفنّي وتحوّلاته)، ميم أديسيون، تونس، 2007.

Arnheim (Radolf): La Pensée Visuelle, Ed. champs Flammarion, Trad. C. Noel & M. le Cannu. France, 1976. Les formes sont des concepts.

Arnheim (Radolf): Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, The new version; University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1974.

Encyclopedia Britannica. School and Library SUBSCRIBERS, Space.

Marie- Christiane Mathieu: Etre ou ne pas «aître», ou qu’est-ce qu’habiter son espace? Voir: http://www.spiralemagazine.com/portfolio-magazine/marie-christiane-mathieu-etre-ou-ne-pas-aitre-ou-quest-ce-quhabiter-son-espace

Merleau-Ponty (Maurice): Phénoménologie de la Perception, Paris, N. R. F. 1945.

Mouloud (Noel): La Peinture et l’Espace. Recherche sur les conditions formelles de l’expérience esthétique. Paris, P. U. F. 1964.

[1]. نشر هذا المقال في مجلة يتفكرون الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، عدد 14

[2]. Arnheim (Radolf): «La formation des concepts commence avec la perception de la forme. (…) La perception de la forme est l’appréciation de caractéristiques structurales génériques. (…) La perception de la forme s’exerce au niveau cognitif supérieur de la formation des concepts». La Pensée Visuelle, Ed. Champs Flammarion, Trad. C. Noel & M. le Cannu. France, 1976. Les formes sont des concepts, pp. 35-37.

[3]. الماوردي: أدب الدّنيا والدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1978، ص 148، في معرض حديثه عن التّجمّع في المدينة العربيّة الإسلاميّة “التّآلف هو الجمع المصطنع على قاعدة المودّة”، كما أنّ “الألفة الجامعة” هي المعنى المراد من خلال التّأليف في الفكر العربي الإسلامي. وكذلك الماوردي: تسهيل النّظر، دار العلوم العربيّة، بيروت 1987، ص 27، حيث يقول: “…الناس أصناف مختلفون وأطوار متباينون، ليكونوا بالاختلاف متباينين وبالتّباين متّفقين”.

[4]. على المستوى المنهجي، يمكن التّطرّق إلى ما يمكن للواقع الثقافي أن يفيده في تأسيس “كينونة” الشكل الفني وبنيته ومعناه وسيميولوجيّته في المقاربات البنيويّة. انظر مثلاً: نظريّة المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيّين الرّوس)، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربيّة للناشرين 1982، ص 81، أو شولز (روبرت): البنيويّة في الأدب، ترجمة حنّا عبّود، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 1977، ص 14.

[5]. «Aître» ou, comme on le trouve souvent, «aitre», concept élaboré par Georges Didi-Huberman dans Devant l’Image, Ed. Minuit, Collection critique, paris, 1990, en dehors de l’étymologie classique et repris par Marie-Christiane Mathieu dans son entreprise esthétique d’occuper et d’habiter l’espace. «Le concept d’aître (être+ air-e-) est un anachronisme, pour ne pas dire un archaïsme qui, suivant Georges Didi-Huberman, «a la particularité phonétique, en Français, de retourner une notion de lieu vers une question d’être», et de mettre en évidence ce qu’il y a entre les deux, l’air». Marie- Christiane Mathieu: Etre ou ne pas «aître», ou qu’est-ce qu’habiter son espace? Voir: http://www.spiralemagazine.com/portfolio-magazine/marie-christiane-mathieu-etre-ou-ne-pas-aitre-ou-quest-ce-quhabiter-son-espace.

[6]. في طرح كلود ليفي ستروس يقع التعامل مع المرئي بوصفه نظاماً رمزيّاً دالّاً: “كلّ شيء يخصّ النّتاج البشري إنّما يتعلّق بنظام رمزي وينتمي من ثمّة إلى نظام من الدّلالات. فالتّناغم السّرّي الذي يربط الإنسان بالعالم ويتّسم بالانسجام، هو أساس طبيعيّ للإبستمولوجيا البنيويّة التي تحاول وصف الوعي ووضعه في مواجهة الظواهر البشريّة. إذ الأوجه المتعدّدة للفاعليّة البشريّة تتصف بكونها أنظمة للعلامات تتشكّل من أنظمة رمزيّة دالّة”.

[7]. Merleau-Ponty définit l’espace par ses liens avec les intentions de notre conscience. «L’espace n’est pas le milieu (réel ou logique) dans lequel se dispose les choses, mais le moyen par lequel la position des choses deviennent possible», Phénoménologie de la Perception, Paris, N. R. F. 1945, p. 281.

[8]. «Avoir l’expérience d’une structure, ce n’est pas la recevoir passivement en soi: c’est la vivre, la reprendre, l’assumer, en retrouver le sens immanent», ibid, p. 299.

[9]. «Space, a boundless, three-dimensional extent in which objects and events occur and have relative position and direction». Encyclopedia Britannica. School and Library SUBSCRIBERS, Space.

[10]. ناظم صالح (عصام): وسائل توظيف الفضاء في اللّوحة التشكيليّة، مفهوم الفضاء التّصويري، مجلّة كليّة الآداب، العراق، عدد 95، ص 437.

[11]. من الأعمال التي اتخذت من مدينة تونس مداراً لأحداثها يمكن أن نذكر السّلسلة التلفزيونيّة “الخُطّاب عالباب”، كتابة وسيناريو علي اللّواتي وإخراج صلاح الدّين الصّيد، إنتاج الإذاعة والتّلفزة التّونسيّة، 1994- 1995. أو المسلسل الإذاعي “باب العلوج”، تأليف حسنين بن عمّو وإخراج المختار الوزير، الإذاعة التّونسيّة، 2001.

[12]. نلاحظ التّغيّر الحاصل في التّعامل الاستراتيجي مع جسم المدينة ما بين احتلال عسكري واستعمار ناعم. فبعد تحقق عمليّة الاستيلاء، لم يعد من الضروري مواصلة ضرب أسوار المدينة ومعالمها بالقذائف المدفعيّة ودكّها دكّاً باعتبارها حِصناً للسّيادة الأهليّة وعنواناً حضاريّاً (على نحو ما وقع يوم 16 جويلية 1881 على إثر هجوم أسطول المدفعيّة البحريّة الفرنسيّة على مدينة صفاقس)، بل أصبح من خطّة المعمّـر التعامل مع الأثر المديني بنعومة من داخل استراتيجيّة ثقافيّة واجتماعيّة تدّعي المحافظة على الموطن الأصلي للسّكان تحت عنوان “عهد الحماية”، من جهة، وجعل المدينة كفيلة بلعب دورٍ ما في استقدام المستوطنين الجدد بوصفها نمطاً آخر في الحياة، طريفاً وجديداً عليهم، من جهة أخرى.

[13]. نصّ ميشيل فوكو ترجمه توفيق بكّار وأورده في مقاله “محمود السّهيلي سندباد النّور”، فنون، مجلّة، وزارة الثقافة، تونس، عدد خاص، أوت 1987، ص4. وقد أعيد نشر مقتطفات منه بالعدد 10، مارس 2014، ضمن إضاءات من ذاكرة المجلّة، ص109.

[14]. Mouloud (Noel): «C’est une cohérence formelle, qui tient à l’agencement même des éléments picturaux dans l’espace pictural. Notre regard parcourt cette totalité, de telle manière que les éléments s’appellent les uns les autres, s’enchainent les uns les autres, et cette épreuve discursive du regard atteste la cohérence de l’organisation». La Peinture et l’Espace. Recherche sur les conditions formelles de l’expérience esthétique. Paris, P. U. F. 1964, p. 1.

[15]. Arnheim (Radolf): Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, The new version ; University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1974, p. 372 (The movement)- The original publication; University of California, 1954: «Les formes visuelles sont saisies comme tendant dans certaines directions. (…) Les forces que nous percevons sont comme tensions dirigées ou mouvements, dans les structures immobiles», pp. 336- 39.

[16]. حريّ بنا في هذا المقام أن نؤكّد على أنّ بالخوجة لم يستلهم من المدينة بل المدينة هي التي استلهمت من فنّه (مثال 1، “مرسى القنطاوي”- مثال 2، قرية “كان” بضاحية بوفيشة، بتونس). فمدينة بالخوجة هي اختراع تشكيلي ونتاج مسار من داخل اللغة التشكيليّة. ومنطلق هذا المسار ليس هندسة المعمار والخط الكوفي ولا الزربيّة (فتلك نتائج وليست منطلقات)، بل الأجساد، الشخوص اللّينة التي كان ينوي بها افتتاح تجربته النّحتيّة. لقد عمل على أسلبة هذه الشخوص وتشبيكها ضمن علاقات القوّة بين الملاء والخواء ليحصل على كتابة تشكيليّة مثنويّة الأبعاد. تلاحظون أنّ بالخوجة لم يؤثث مدينته بالشخوص مثل رسّامي المدينة (السّهيلي مثلاً…)، لأنّ الشخوص عناصرها البنائيّة. إنّها مدينة أنتروبومورفيّة، وهذا ما فصّلنا فيه القول في أبحاث منشورة بالعربيّة والفرنسيّة ومن بينها كتاب “عمارة الرّؤية”، إشراقات، 2007. فبالخوجة هو لحظة مفصليّة في “الفنّ الحديث” بالعالم العربي ضدّ المقاربات الفولكلوريّة للمدينة، وعلاقته بالفن الغربي علاقة نديّة. فقد تفاعل مع كلي ومونريان وأيضاً مع جون هانز أرب وهونري مور، ولكنّة تمكّن من خلق قاموس تشكيلي مخصوص. أمّا من يقول إنّ بالخوجة “استلهم” من معمار المدينة (بدءاً بالناقد الإيطالي ريكاردو أفريني…)، فهو إمّا يعتمد قراءة آليّة للسّيرة الذاتيّة، إذ أنّ بالخوجة أصيل حيّ “باب الجديد” بمدينة تونس، وإمّا منساق بالسّليقة إلى نظام الأيقنة (iconicité) في التّعامل مع العلامة التشكيليّة الخالصة، وهذا قد يتوافق مع الفنّ الكلاسيكي ولكنّة لا يليق البتّة بقراءة مدوّنة حديثة وتحديثيّة تكوّنت في سياق جماليّة الفنّ المستقلّ (autonome) مثل التي نحن بصددها.

[17]. قويعة (خليل): عمارة الرّؤية في مدينة الرّسّام نجيب بالخوجة (محاولة في رصد تكوينيّة الشكل الفنّي وتحوّلاته)، ميم أديسيون، تونس، 2007، ص 121، “إنّ فنّ بالخوجة في ظلّ الاستحالات التي يشهدها الشكل الفنّي داخل نماذجه، هو أحد العلامات الذكيّة في مواجهة تلك القراءات. إنّه، باختصار، إجلاء لذاتيّة الكيان الفاعل ضمن تصريف ثنائيّ ما بين المكان والزّمان. إنّه تزمين للمكان-الفضاء على نحو مستمرّ من داخل الزّمن المعيش: الزّمن الإبداعي والزّمن اليومي. وهو، بالقَدر نفسه، إعطاء المكان قدرة على التـّشكّل دوماً والانخراط في حركيّة التّاريخ واحتماليّته المتوثبة…حتّى نفترض أفقاً آخر لمقولة “ديناميّة التّاريخ”، ص 121.

[18]. Noel (Mouloud): On distingue entre «les aspects «géométriques» du monde et les aspects du monde spacial que l’on appelle en général «qualitatif», qui relève du domaine purement visuel des couleurs et des valeurs», La Peinture et l’Espace, op.cit., p. 21.

[19]. باشلار (غاستون): جماليّات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنشر والتّوزيع، بيروت، ط 6، 2006، ص 24.

[20]. Noel (Mouloud): «L’espace de notre vision naturelle est une totalité cohérente de phénomène ; cohérente parce que ses structures fondamentales se reflètent dans les différents registres de notre intuition sensible. (…) L’espace du peintre n’est pas déterminé par des conditions qui soient étrangères à sa structure. Il possède tout entier de l’unité d’une vision, d’une intuition». La Peinture et l’Espace, op.cit. p. 21.

[21]. Habiter le monde, dedans (et non pas dehors), dans une telle pensée heideggérienne, suppose une certaine maturité, sur le plans critique et pratique (d’ailleurs, c’est bien autre chose que se loger). A cet égard, la pensée de l’habiter est avant tout «habiter le propre de l’Humain», (l’auteur).